di Alberto Burgio

di Alberto Burgio

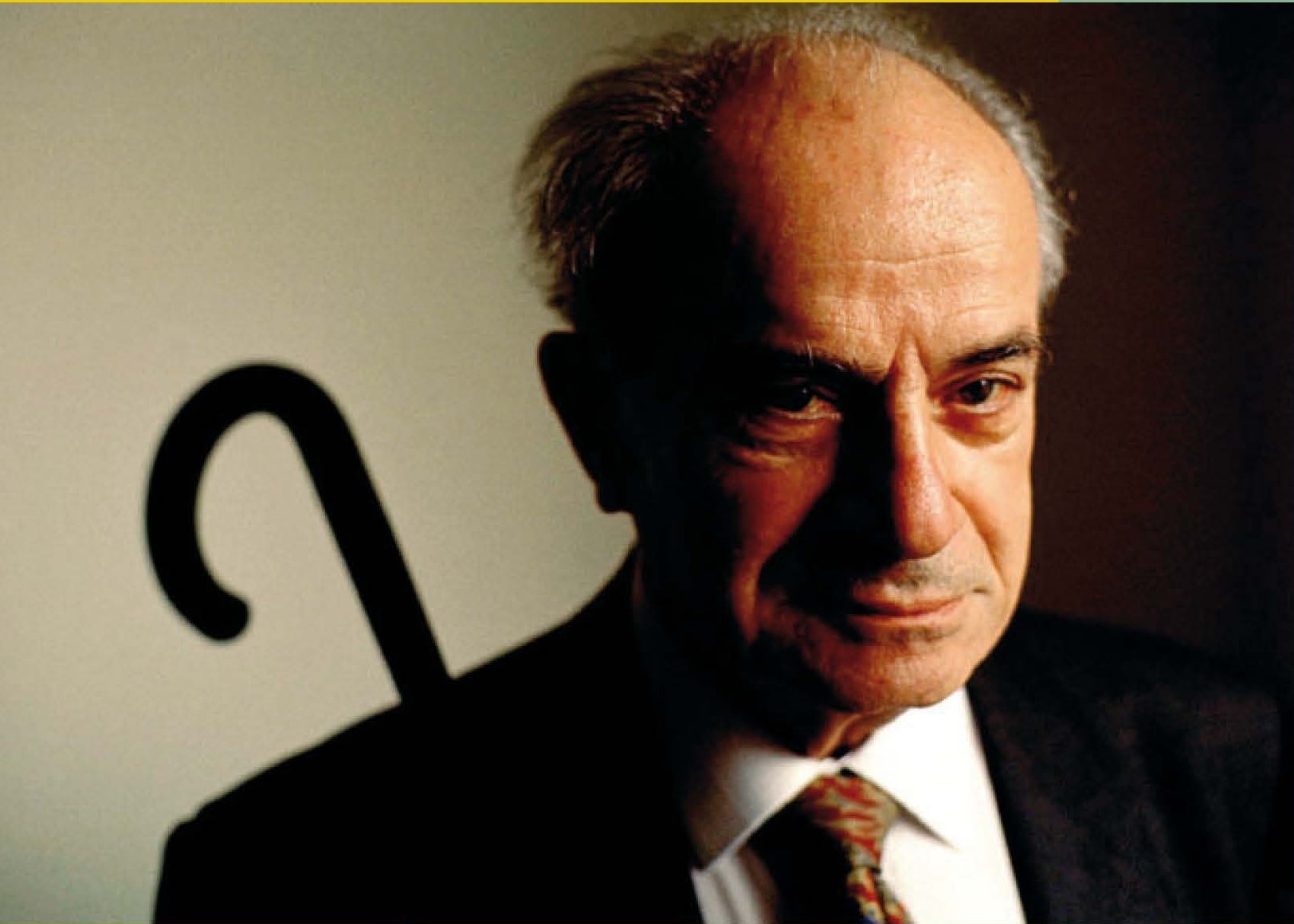

Nell'opera di Cesare Cases la coscienza di uno scacco radicale e un'incrollabile tensione alle tracce viventi di una realtà diversa. La seconda pagina della serie su figure e testi che hanno avuto un ruolo centrale nella cultura delle generazioni del Novecento.

Ricordando Cesare Cases a due anni dalla morte (avvenuta a Firenze il 28 luglio del 2005), Claudio Magris ebbe a dire che la sua vita e la sua opera sono «un capitolo della nostra storia e del nostro destino». Queste parole non mi è mai riuscito di dimenticarle. Di quanti si potrebbe affermare altrettanto? E perché a proposito di Cases è possibile, persino necessario? Un capitolo «della nostra storia»: della nostra formazione, di un itinerario di letture e di pensieri e di esperienze che in altri tempi si sarebbero dette «spirituali». Fin qui ci siamo.

Totalità aperta

Chi negli anni '70 aveva già - se non proprio il ben dell'intelletto - strumenti per decifrare pagine impervie, era certo di trovare pane per i suoi denti in quelle di Cases, disseminate tra le riviste e i giornali, un tempo numerosi, della sinistra italiana (da «Passato e presente» a «Lotta continua», dal «manifesto» a «Nuovi Argomenti», ai «Quaderni piacentini»). Pane e companatico: ricco di idee e di sfide «intellettuali e morali», di suggestioni e insegnamenti.

E, perché no, di battute al vetriolo: urticanti, gratuite e irresistibili, epiche addirittura, come quella che demolì - così mi parve allora e credo tuttora - il povero Soldati, innalzato, dopo una stroncatura tombale dell'Attore (libro, anzi «fumettone», di una «noia mortale e teologica»), a paradigma d'insignificanza: onde Primo Levi sarebbe stato pienamente assolto, dopo Se questo è un uomo e La tregua, «anche se per il resto della sua vita fosse vissuto di conferenze all'Aci sui Lager o avesse scritto un romanzo di Mario Soldati».

Ma un capitolo «del nostro destino» perché? Ignoro cosa Magris intendesse: so finalmente, in qualche misura, cosa queste parole abbiano ridestato in me, da allora sospingendomi, con un'insistenza sempre premiata, verso un lascito inestimabile e, non per caso, pressoché dimenticato. A proposito del quale calzano a pennello le parole di Cesare Segre («l'intelligenza è l'elemento dominante e qualificante di tutto il suo lavoro») ricordate domenica scorsa da Massimo Raffaeli su Alias.

In un Omaggio a György Lukács scritto nel '56, in occasione del settantunesimo compleanno del maestro, Cases provò a spiegare il senso della cura per la totalità da parte di quello che da oltre dieci anni era il suo principale punto di riferimento. Mise in evidenza l'equilibrio tra istanza di unità e rispetto della particolarità; e parlò, in una prospettiva classicamente hegeliana, di «diffidenza per l'"immediatezza"». Lukács, scrisse, «getta sul tessuto della realtà e della storia una rete che lo riduce all'Uno» ma non perde di vista «le infinite faccette del Molteplice». In questa tensione, la «fatica del concetto» preserva l'apertura della totalità come orizzonte di senso. Sinonimo del comunismo, la totalità aperta della vita restituita a coerenza si contrappone (anche se «per le tempre adamantine è tutto lo stesso») alla totalità immediata - chiusa - del totalitarismo fascista.

Da Lukács a Brecht

Descrivendo in questi termini la posizione di Lukács, Cases parlava con ogni evidenza anche di sé. La sua opera è composta di frammenti. A differenza del maestro, che ne ha lasciati molti e ponderosi, egli non ha scritto nessun libro (tranne - ricordò una volta non senza ironia - la tesi di laurea su Ernst Jünger). Ma si tratta di una frammentazione apparente, che nega se stessa. Come tenne a chiarire ripercorrendo il proprio percorso intellettuale, il «gusto del frammento» - del «micrologico» - mirava non all'incompiutezza, ma «a far tornare tutto», come in un cerchio, facendo in modo «che il serpente si mordesse la coda». In quei frammenti (articoli, saggi, recensioni, qualche splendido racconto, alcune poesie) si esprime uno spirito spinoziano. E prende vita un grande mosaico ricombinabile ad libitum, senza che mai le tessere possano comporsi in forme incongrue. Di qui l'ammirazione per le grandi cattedrali letterarie (Thomas Mann, amato come paradigma della classicità borghese) e teoriche (la critica marxiana dell'economia politica, strumento insuperato e irrinunciabile, l'«unico efficace per la demistificazione dell'ideologia capitalistica»).

Non è difficile, in questa impostazione dichiaratamente classica, leggere i segni del tempo, che del resto Cases non fece nulla per dissimulare. Giocando (ma poi non tanto), si diceva «rivoluzionario conservatore» e sottolineava il proprio «gusto per la parola arcaica», anche se innumerevoli sue pagine potrebbero essere state scritte ieri o oggi stesso, se solo ci fosse qualcuno in grado di concepirle. Ma una cifra peculiare lo distingue, e sin dai primi anni '60 lo allontana dall'«ottimismo storico» di Lukács (che - come scrisse sul manifesto nel giugno 1983 - gli parve, da un certo momento in poi, «un lusso che solo gli intellettuali si possono solitamente concedere»), per avvicinarlo a Brecht e al sempre amato Kraus. Come in Hegel, anche per Cases «il vero è l'intero». Ma sapendo che sede della verità (della coerenza e del senso) è l'intero possibile, radicalmente altro da quello esistente, che è l'intero della violenza e della irratio, posto e presidiato dal capitale. Raccontandosi nel 1977 in una conversazione con Paolo Chiarini e Aldo Venturelli (intitolata non per caso La perdita della totalità), precisò che la sua totalità era il passato e l'avvenire, un oggetto di nostalgia e di speranza. Mentre il presente è decadenza: la cattiva totalità «della società organizzata dal capitalismo». Il desiderio di totalità era per ciò stesso gesto critico, pratica teorica volta a «dare colpi all'esistente» e ad «aprire brecce attraverso cui traspaia l'alternativa».

Disarmonia e violenza

Desiderio di totalità e di senso; esperienza di violenza e di non-senso: non si trattava solo di idee, di schemi concettuali, di fredde astrazioni. Alla base del discorso agiva il sentimento doloroso di una minaccia incombente. Sullo sfondo s'intravedeva il volto osceno della modernità. Pesava il ricordo della guerra e della persecuzione razzista, che costrinse Cases, nato in una famiglia della borghesia ebraica milanese, a riparare in Svizzera. Pesava, soprattutto, la memoria dell'orrore pianificato dello sterminio, della grande strage di innocenti realizzata con l'impiego di tecnologie sofisticate.

Dalla vicenda del genocidio ebraico, che lo sfiorò risucchiando parenti e amici, Cases trasse una convinzione estrema, forse da pochi condivisa. Nel suo orrore, Auschwitz non era stato un'eccezione: racchiudeva, al contrario, l'atroce «verità» del presente. Egli oscillò a lungo tra due corni: l'unicità dei campi di sterminio e la loro dimensione paradigmatica, di essenza del contemporaneo. Per un verso, condivise la distinzione tra Lager e gulag ribadita da Primo Levi; per l'altro - e questa linea finì per prevalere - si persuase che «Auschwitz è dappertutto»; che, nella sua mostruosità, il Lager era stato «un'anticipazione di Hiroshima, con cui aveva in comune l'uso della tecnologia come arma del massacro».

Per questo ritenne grande la narrativa di Levi, le pagine che in apparenza non parlano del Lager e dove, scrisse, Levi mostra di aver compreso come il Lager pervada le «strutture della vita quotidiana, del mondo apparentemente dritto». Concludendo, con un coraggio che suscita ammirazione, che non si trattò della «follia dei tedeschi», bensì di una follia «apparsa nei tedeschi»: una follia che «si annidava» in tutti, «anche tra gli italiani, tra gli ebrei, tra i torinesi, nelle migliori famiglie, alla luce del sole, e aveva il suo centro nella Fiat non meno che in quella IG-Farben di cui Levi era stato schiavo».

La fonte della catastrofe

Una visione tragica, resa più cupa dalle vicende mediorientali, seguite con partecipe attenzione. Fermo avversario, come l'amico Fortini, del nuovo sionismo, Cases trovava esecrabile che «agli occhi di un sionista provvidenzialista» lo stato d'Israele potesse apparire «una ricompensa» dello sterminio. E non meno grave considerava il fatto che le vittime della Shoah finissero per allearsi, di fatto, coi propri carnefici.

Questo, né più né meno, scrisse recensendo sui «Quaderni piacentini» l'edizione italiana (1968) de Il marxismo e la questione ebraica di Abram Léon, ebreo comunista polacco morto ventiseienne ad Auschwitz nel '42. Ridotto il genocidio «a puro accidente», al frutto della barbarie teutonica, nel dopoguerra ci si è accordati nel considerarlo un «prezzo sufficiente» per l'anomalia ebraica, purché gli ebrei «continuino a sostenere gli interessi dei mandanti» del loro sterminio. Niente di strano che, dopo il raid di Entebbe (luglio 1976) e soprattutto dopo il massacro di Sabra e Shatila (settembre 1982), fosse ormai incolmabile la sua distanza da Israele, «stato che si crede lecito tutto» e la cui «politica di forza» fa leva sul «ricatto esercitato sulla cattiva coscienza dell'occidente».

Se la follia fu umana e non peculiarmente tedesca, dove affondano le sue radici? Nel rispondere, Cases esibisce il rigoroso presupposto marxista della sua critica. Come per Brecht, anche per lui il capitalismo è il padre della violenza nichilista, della tirannide, dell'orrore: e dunque «resta - scrisse a Valentino Parlato in una lettera uscita sul manifesto l'8 giugno 1990 - la più grave minaccia per l'umanità». Derivavano da tali premesse analisi attente dell'aggressione al lavoro subordinato («sempre più meccanico, arido e alienante», a dispetto del mito operaista dell'«operaio intellettualizzato») e un intransigente antiamericanismo che oggi - in questi mesi di brutale americanizzazione della nostra società - appare l'unica posizione moralmente e intellettualmente degna.

Un prezzo esorbitante

Cases batte e ribatte su Hiroshima, ineludibile «termine di confronto» con Auschwitz, nonostante il tabù imposto dalla fedeltà atlantica. Critica Habermas, che nello Historikerstreit contro Nolte mostra di prendere gli Usa a modello di democrazia. E, facendo proprio il giudizio di Carlo Levi (la Germania occidentale «tace, si nasconde a se stessa»), ben prima di Enzensberger e Sebald legge la ricostruzione postbellica («l'attuale Zivilisation tedesca») come una gigantesca rimozione dei problemi «dolorosamente insoluti» della storia tedesca, un «colpo di spugna» imposto dalla nuova fase del capitalismo e foriero di catastrofici sviluppi.

Solo in superficie il capitalismo è, per Cases, mera logica di sfruttamento e valorizzazione. Al fondo (influiscono qui le analisi dei pur poco amati francofortesi) è trionfo autodistruttivo dell'irrazionalità: devastante autonomia della ragione tecnica, de-umanizzazione dell'umano: «violenza inutile», come Primo Levi definì, da ultimo, quella dei nazisti: fine a se stessa, tesa «solo a degradare l'individuo». Onde per Cases la «lezione più importante che si doveva trarre dalla tragedia» della guerra e degli stermini è la coscienza della totale superfluità dell'uomo, ridotto alla mera sopravvivenza: «ebrei o meno, siamo tutti superflui», quotati, per dirla con il Belli, «a pesci di frittura».

E qui finalmente siamo al punto, alla questione enigmatica del «nostro destino», di cui la lezione di Cases è un capitolo chiave. Di Primo Levi Cases ammirò sempre l'indomito razionalismo che «non si dava per vinto nemmeno di fronte alle città infernali». E lui, Cases? Il suo illuminismo parve a tratti vacillare, come quando, recensendo I sommersi e i salvati (1986), proprio a Levi imputò la pretesa insostenibile di voler «salvare la razionalità là dove non è più salvabile». Il dramma del Novecento non parlava ai suoi occhi solo dell'eterno scontro tra ragione e irrazionalità: attestava l'incapacità, o piuttosto il rifiuto di imparare le più basilari lezioni della storia. E lo sgomento aveva la meglio di fronte alla pervicacia dell'impulso distruttivo, di cui la bomba atomica è simbolo perfetto.

Ma parlare di una resa di fronte all'irrazionalità o, peggio, di irrazionalismo, sarebbe il più grave degli errori. «Sbalestrato in un mondo fuori dai cardini», come disse di sé ripensando agli anni svizzeri, Cases volle guardare in faccia l'irrazionale, ascoltarne e studiarne la parola, nella speranza che il rovescio dell'ordito mostrasse trame rivelatrici e consentisse di recuperare il senso rimosso dal razionalismo prometeico della modernità. Alla grande cultura della destra anticapitalistica (da Pound a Jünger, da Benn al primo Cantimori, dal Mann delle Considerazioni al Céline del Viaggio al termine della notte) si accostò senza resistenze, «lasciando che lo strapotere delle forze della distruzione emergesse alla coscienza», come Lukács, a suo parere, non seppe o non volle fare. Vi si aprì, forte della libertà e della consapevolezza conquistate nel dialogo con Sebastiano Timpanaro e nel fondamentale incontro con Ernesto De Martino.

Il lumicino dell'utopia

Sempre più chiaro gli divenne il prezzo esorbitante imposto dallo spirito moderno: dal rifiuto del «mondo del sogno», dalla pretesa demiurgica del «dominio razionale sulla natura» e, soprattutto, dalla rinuncia a un simbolismo che permetta all'uomo di «trascendere la crisi nel valore». Di qui, ai suoi occhi, la persistenza del dramma, di qui la violenza e il delirio autodistruttivo. E, al tempo stesso, la coscienza di uno scacco radicale. Se la «scelta moderna» è irrevocabile, non c'è riscatto per una civiltà che ha degradato a opinione corollaria il tema ineludibile dei valori e del senso.

Questo dramma della ragione e dell'intelligenza si svolge nel discorso di Cases e innerva il suo pensiero estremo, procedente per estremi. O catastrofe o utopia. In che senso, allora, un capitolo del nostro destino? Per la imperterrita lucidità, direi, con cui legge, e insegna a decifrare, lo scenario della nostra condizione storica. Per la determinata, inesausta volontà di descrivere la lenta agonia della ragione nella modernità borghese. Nessuna profezia in tutto questo, e nemmeno esercizi di consolazione, bensì il proposito di dare una bussola in mano al lettore.

Disperazione? Piuttosto, un sobrio pessimismo, che non gli impedì l'attaccamento al «lumicino in fondo al tunnel» che sempre si sforzò di immaginare. E che, una volta almeno, persino descrisse, con parole in cui leggiamo il suo estremo saluto. La vera terra promessa, agli ebrei come a tutti - scrisse in uno splendido racconto ripreso a puntate anche sul manifesto - è quella «in cui sia possibile l'essere miti senza essere vittime, la felicità senza sopraffazione, la religiosità senza Dio, l'attività senza la maledizione del lavoro, l'attaccamento alle cose senza il denaro, la cultura senza il suo ruolo repressivo». Ancora un ultimo frammento, dove cogliere la traccia vivente di una realtà diversa, necessaria e, forse, possibile.